◆インバーターやアクスルを一体化させたリアモーターに「ついに出たか!」

◆エンジンの場合はFWD、モーターの場合はFRになる

◆本当の意味で自然を満喫できるクルマ

スズキは、軽乗用車『ハスラー』に特別仕様車「Jスタイル」を設定し、11月17日より発売する。

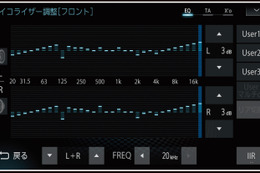

愛車のジムニーにショップのデモボードで視聴して決めたフォーカルのスピーカーをインストールした市川さん。透き通る高域に気を良くして、次にサブウーファー追加を実施する。ここでも愛知県のLEROY(ルロワ)の好サポートが功を奏する。

“自分視界”のフレームいっぱいに富士山がすっぽりおさまる超人気フィールド、ふもとっぱらキャンプ場でオートキャンプするなら、お気に入りのテント、自分にぴったりのチェア、大好きなマグカップと同じように「いちばん自分らしいカスタムカー」で行きたい…。

◆キープコンセプトぶりはトップクラス

◆インテリアは大幅グレードアップ

◆性能、装備、走りのよさと価格設定は魅力

カーオーディオでは、“サブウーファー”が大活躍する。当特集では、そうである理由から選び方・使い方までを多角的に解説している。今回は、“ユニットサブウーファー”にフォーカスを当て、その魅力そしてチョイスの勘どころを紹介していく。

ビー・エム・ダブリュー(BMWジャパン)は、コンパクトモデル『1シリーズ』に、漆黒の限定車「118dピュアブラック」を設定し、BMWオンラインストアにて、11月20日午前9時より開始する。日本国内は10台限定で、納車は12月頃以降の開始を予定している。価格は502万6000円。

ホンダの新型電気自動車(EV)の『ホンダe』。同社初のピュアEVは、初代『シビック』を彷彿とさせる丸目ヘッドラップを始めとするレトロな出で立ちとEV走行性能やインパネに並べられたディスプレイ等の先進性をかけ合わせた。ホンダのEV戦略はシティコミューターから始まる。

狭い街区を縫うように走る道路、不揃いの番地など、日本の道路事情はそのわかりにくさで世界でもワーストクラス。一方で、日本のカーナビゲーションが世界に冠たる実力を身につけることができたのも、こうした事情が背景にあったからこそとも言える。

埼玉県北本市にある北本総合公園野球場で11月14日、「北本クラシックカーフェスティバルin北本総合公園」が開かれ、1990年までに生産された国内外の車両が集まった。北本市都市公園指定管理者「矢口造園」の主催。

遅れてやってきたモデル群はどれもこれもアウディが本来持っている「Vorsprung durch Technik」、技術による先進を徐々に取り戻してきたようにも感じるのである。『A4』というモデルはそんな古き良きアウディを全身にまとったクルマだった。

かつてはヘビーなオーディオユーザーだった野崎さんが防振処理のオーダーで訪れた福井県のパラダで最新のオーディオと遭遇。一気に昔を思い出してシステムアップを開始する。こうしてでき上がったのがハイクオリティなシステムを搭載したN-ONEだった。

ジープブランド初となるプラグインハイブリッド(PHV)モデル『レネゲード4xe』。1.3リットルターボエンジンに2つの電気モーターを組み合わせ、前輪をエンジン、後輪をモーターで駆動するハイブリッドシステムを搭載する。

◆Eクラスに1.5リットル!「E200」の実力は

◆マイチェン前に感じた乗り心地のプアさは解消されたか

◆性能を追い求める時代ではなくなった

北海道の中でもハイファイもカスタムも手がけるショップとして高い技術力を誇っているのがZEPT(ゼプト/北海道伊達市長和町664番地)。室蘭方面と伊達を結ぶ37号線と、札幌へとつながる453号線のT字路のすぐ近くに位置し、クルマでのアクセスも便利なショップだ。

![ホンダ シビック 次期型、11月17日デビューが決定…ティザー[動画] 画像](/imgs/std_m2/225039.jpg)

ホンダの米国部門は11月12日、次期『シビック』(Honda Civic)のプロトタイプを11月17日、デジタルワールドプレミアすると発表した。

ゼネラルモーターズジャパン(GMジャパン)は、キャデラックの最上級SUV、新型『エスカレード』を11月13日から発売する。

フォーカルのスピーカーの試聴が可能なデモカーを紹介しているこのコーナー。今回はサウンドステーション クァンタムが運営するフォーカル プラグ&プレイ守谷(茨城県守谷市)のデモカーを紹介。超ハイエンドと手軽なシステムの2台をご覧いただこう。

![【ホンダ オデッセイ 改良新型】強さはあるがオラオラ系にはしない…デザイナー[インタビュー] 画像](/imgs/std_m2/224981.jpg)

ホンダは5代目オデッセイとして2度目の改良を行った。特にデザインに関してはマイナーチェンジとしては大幅な変更だ。そこで、担当したエクステリアデザイナーに話を聞いてみた。

『e-tron』の名の初出は2009年9月のフランクフルトショー。『R8』風のボディに4つのモーターを載せた「電気のクワトロ」というべきショーモデルだった。

カーオーディオには、ビギナーに分かりづらいポイントが多々ある。その分かりにくさを解消していただこうと当特集を展開している。今回は、「プロセッサー編」の第4回目として、サウンドチューニングをプロに任せた方が良い理由について説明していく。